沉積環境與變遷特性

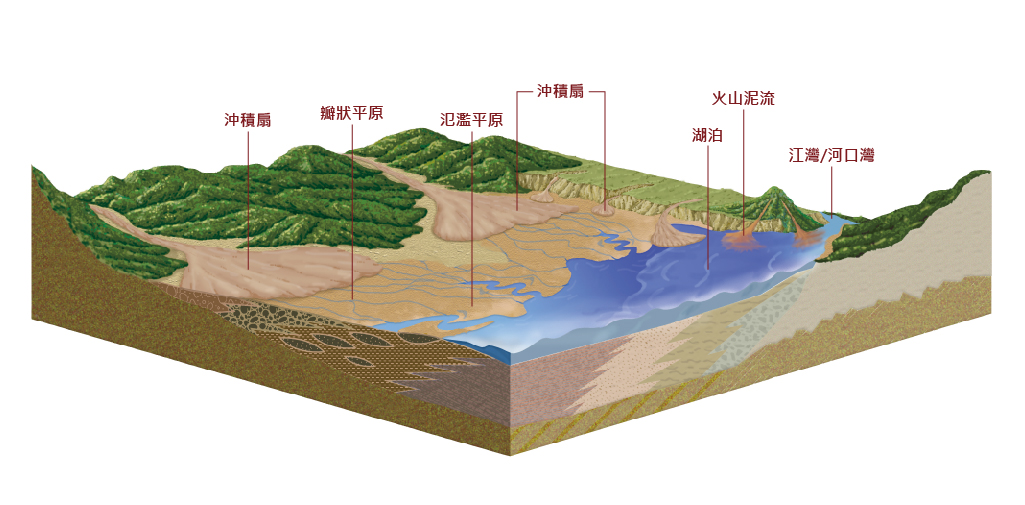

臺北盆地位於淡水河系的中下游流域,主要是堆積作用的旺盛區域,現今分布最廣的堆積環境有氾濫平原與河口灣,沖積扇與辮狀河平原等堆積環境僅限縮於周邊高區山腳。在這樣的陸相到濱海相沉積體系中,沉積相普遍有側向連續性不佳、顆粒度不均的現象(洪奕星等, 2006; 彭志雄等, 1999),粗顆粒沉積物多只堆積於河水與潮汐的水道附近,且越向下游或遠離河道時,顆粒越細、層厚越薄、甚至尖滅。

臺北盆地是淡水河系的中下游流域,堆積作用旺盛,現今分布最廣的是氾濫平原與河口灣堆積環境,沖積扇與辮狀河平原僅限縮於周邊高區山腳。

沉積物來源與組成

就沉積物特性而言,臺北盆地的沉積物絕大多數來自邊緣高區,因此邊緣高區的岩石組成是最主要的關鍵。西部麓山帶與雪山山脈是最主要的沉積物來源區,因為淡水河三大支流-大漢溪、新店溪與基隆河都發源於其中。盆地內的礫石多是第三系變質砂岩與石英岩,砂岩與玄武岩次之,砂粒多為長石與石英,黏土礦物則多為伊萊石、綠泥石、高嶺石、蒙脫石與混層黏土(Lin & Chen, 2000; 林泗濱、陳正宏, 2000)。